كتابات – عيبان محمد السامعي

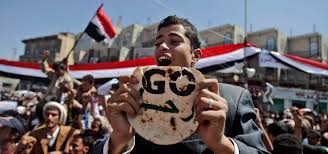

مثلّت ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية إحدى وثبات اليمنيين التاريخية, فقد عبّرت وبكثافة خلاقة عن أشواق الجماهير للعيش الكريم والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة. وبالثورة استردَّ الشعبُ ذاتَه بعد خمودٍ طويلٍ وحصارٍ مريرٍ فرضته عليه الطبقة المسيطرة.

لقد أذابت الثورة جليد الركود, وأعطت معنى جديد للزمن الاجتماعي, فقد كان الزمن مجرد تتالي أيام وسنين من المعاناة والرتابة والجمود وانسداد الآفاق, لهذا كان الناس على خصومة مع حاضرهم اليومي وأكثر انشداداً إلى الماضي هرباً من بؤس الحاضر, لكنه (أي الزمن الاجتماعي) انقلب بفعل الثورة إلى عامل مهم في صنع التاريخ ونشدان المستقبل.

لم تكن الثورة الشعبية حالة طارئة أو محاكاة لما جرى في مصر وتونس, كما كان يقول إعلام النظام السابق, بل هي فعل موضوعي ناجم عن عوامل تضافرية موضوعية عديدة: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورمزية.

منذ الوهلة الأولى سعى النظام السابق إلى تصوير الثورة بأنها مؤامرة خارجية تستهدف وحدة الوطن واستقراره, وما أكثر ما استخدمت النظم التسلطية فزّاعة “المؤامرة الخارجية” كأحد أساليب القمع الرمزي الذي يتكامل ويتساند وظيفياً مع القمع المادي ضد المجتمعات.

لم تكن ثورة 11 فبراير صدفة، بل كانت تعبير عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها، ووصول النظام الحاكم إلى حالة من الانكشاف التام..

لم تكن ثورة 11 فبراير صدفة, بل كانت تعبير عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها, ووصول النظام الحاكم إلى حالة من الانكشاف التام, فقد سقطت منه أوراق التوت التي كان يتستر بها, ووصلت الجماهير إلى قناعة تامة بأن استمرار الوضع القائم هو الجحيم بعينه, لذا قررت في لحظة تاريخية فارقة أن تطوي هذا الجحيم.

ولكي لا يكون الحديث مرسلاً, من المهم إعطاء صورة بانورامية عامة عن الوضع الاقتصادي والمناخ الاجتماعي الذي هيئ لولادة الثورة.

صنّفت المنظمة الدولية للشفافية اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم, وبحسب تقريرها الصادر في العام 2010 فقد احتلت اليمن المرتبة (148) من أصل (178) دولة في مؤشر الفساد حول العالم.

هذا التصنيف لم يعكس إلا جانباً واحداً للأزمة البنيوية الشاملة التي وصلت إليها اليمن وقتها, في ظل سيطرة طبقة طفيلية على السلطة وعلى الاقتصاد الكلي للبلاد, وفي ظل انتهاج سياسة الباب المفتوح (Open door policy) والانصياع لشروط صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB), عبر ما يُعرف بتطبيق برنامج التثبيت وبرنامج الاصلاح الهيكلي, الذي يقوم على حزمة من الاجراءات, أهمها: رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية (الغذاء والوقود بدرجة رئيسية), وفتح السوق المحلية أمام السلع الأجنبية, وتحرير التجارة, وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر, وتقليص الانفاق العام على الخدمات العامة (التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق… إلخ), وخصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعها, حيث جرى خصخصة وبيع ما يزيد عن (70) منشأة صناعية وتجارية وزراعية, كالمصانع والمؤسسات والورش والمنشآت الخدمية والمزارع والتعاونيات بُعيد حرب 1994.

سبّبت هذه السياسات النيوليبرالية آثاراً اقتصادية واجتماعية جهنمية, كان من أبرزها: انخفاض كبير في الأجور الحقيقية, وارتفاع نسبة الفقر (تجاوزت نسبة 60% عام 2010) وتصاعد معدل البطالة لاسيما في أوساط خريجي الجامعات والشباب (بلغت 45% عام 2010), وتزايد معدل التضخم, وارتفاع الأسعار بصورة جنونية, وتدهور القوة الشرائية للمواطنين, ونهب القطاع العام وبيعه بأثمان بخسة, وتعويم العملة الوطنية مما أدى إلى تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية, وعجز مستمر في ميزان المدفوعات, واختلال كبير في ميزان التبادل التجاري, وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية, والوقوع في مصيدة الديون الخارجية (External debt trap).

كل ذلك أفضى إلى اتساع هوة التفاوت الطبقي بين الطبقات الاجتماعية, فقد أمست أقلية طفيلية (لا يتعدى حجمها نسبة 5% من إجمالي سكان البلاد) تسيطر على السلطة والاقتصاد الكلي, فيما الغالبية من الشعب اليمني تعاني من البؤس والحرمان الإنساني والتهميش الاقتصادي و الاستبعاد الاجتماعي والإقصاء السياسي.

تكوّنت هذه الطبقة من أركان النظام السابق: الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد عائلته وحليفه الفريق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع حينها، وقيادات قبلية، وقيادات دينية

لقد فرضت هذه الأوليغاركية الطفيلية سيطرتها على معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية, لاسيما المربحة منها, مثل مجالات: استيراد السلع الأجنبية والتوكيلات التجارية والمقاولات والمضاربات العقارية والمضاربات النقدية وشركات الاتصالات والنقل والنفط والغاز وفرض العمولات في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية وممارسة أعمال التهريب والبيع في السوق السوداء والإتجار بالسلاح.

وقد تكوّنت هذه الطبقة من أركان النظام السابق: الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد عائلته وحليفه الفريق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع حينها, وقيادات قبلية: حميد الأحمر وحسين الأحمر وآل الأحمر, والرويشان, والشايف, وغيرهم, وقيادات دينية أبرزها: عبدالمجيد الزنداني, بالإضافة إلى قيادات عسكرية ومدنية في جهاز الدولة وقيادات في بعض الأحزاب السياسية.

تواشجت مصالح هذه الطبقة مع مصالح الرأسمالية العالمية والشركات الأجنبية في السيطرة على الاقتصاد الوطني واستنزاف الموارد وتحقيق أرباح خيالية وثراء فاحش.

استندت هذه الطبقة إلى مكانتها الاجتماعية ومواقعها في السلطة لتحقيق كل ذلك, فالسلطة هي الوسيلة المثلى للإثراء والكسب غير المشروع في عقيدة هذه الطبقة. فـ”الجاه مفيد للمال” كما يقول العلامة ابن خلدون (1332 – 1406). ويصف صاحب المقدمة هذا النمط من النشاط الاقتصادي بـ”مذهب غير طبيعي في المعاش”؛ لأنه يقوم على الجمع بين “الإمارة” والتجارة, وعلى قاعدة الاندماج السيامي بين السياسة والاقتصاد.

تؤكد تقارير صدرت عام 2011؛ إن أقل من عشر مجموعات رئيسية من مشائخ القبائل والعسكر والنخبة التجارية تسيطر على أكثر من (80%) من الثروة الوطنية!

وهكذا تمكنت هذه الطبقة من فرض سيطرتها على المجتمع وعلى الاقتصاد وتحقيق فوائض مالية على حساب الشعب. ومن ثمّ بدأت هذه الطبقة تتميز في نمط عيشها وأسلوب استهلاكها وعناصر ثقافتها الخاصة, فكل رأسمال اقتصادي يتحول بالضرورة إلى رأسمال ثقافي كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو ” Pierre Bourdieu ” (1930 – 2002).

باتت هذه الطبقة تعيش في بحبوحة من العيش, وتقتني السلع الكمالية غالية الثمن, وتبني القصور الفخمة والمسوّرة, وتشتري الأراضي, وتشيّد العقارات والأبراج العالية, وتجتهد في رفع أرصدتها البنكية في الداخل والخارج, وتفرض عمولات وشراكات تجارية لها على الرأسمال المحلي والشركات الأجنبية. وتحصل على كل تلك العوائد والأرباح دون أن تقدّم في المقابل شيئاً.

إنها حياة جماعة طفيلية, طافية على سطح المجتمع, تعيش وتستهلك ما تنتجه الطبقات الأخرى وبغير حساب؛ لهذا يدينها ابن خلدون ويعتبرها السبب في فساد العمران وأفول الدولة.[1]

تشير تقارير دولية إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد راكم ثروة هائلة خلال سنوات حكمه المديد (1978 – 2012) تقدّر ما بين (35 – 60) مليار دولار!

بكلمات أخرى أصبحت البلاد رهينة لنظام حكم كليبتوقراطي (أو حكم اللصوص) وقد شكّل الاقتصاد الريعي القاعدة المادية لهذا النمط من الحكم. والريع هو العائد المالي من كل نشاط غير منتج, كالريع العائد من استخراج النفط والغاز, والريع العقاري, والريع المصرفي, والريع المتأتّي من العمولات والأرباح والاستيراد والتوكيلات التجارية والاستثمارات في الخارج…إلخ.

لقد حققت المافيا الحاكمة ثروات خرافية من هذه المصادر الريعية, إذ تشير تقارير دولية إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد راكم ثروة هائلة خلال سنوات حكمه المديد (1978 – 2012) تقدّر ما بين (35 – 60) مليار دولار, وأنه يحصل على أكثر من أربعة ملايين دولار شهرياً مقابل إيجارات شهرية لمجمع عقاري يملكه في دبي.

وتؤكد تقارير أخرى صدرت عام 2011 إن أقل من عشر مجموعات رئيسية من مشائخ القبائل والعسكر والنخبة التجارية تسيطر على أكثر من (80%) من الثروة الوطنية, وأن الأصول المملوكة للطبقة الطفيلية في الخارج تفوق مجموع احتياطي النقد الأجنبي المحلي.[2]

على الضفة الأخرى, تقبع الطبقات الكادحة تحت نير الإفقار والتجويع والإدقاع والاستغلال والإذلال والقهر والأمراض والافتقار إلى الأمن الإنساني وفي مقدمته الأمن الغذائي.

فالمركز الغذائي لدى السكان في اليمن شهد تدهوراً متصاعداً منذ بداية الألفية, حتى بات (25%) من السكان يعانون من سوء التغذية بحسب تقارير دولية صدرت عام 2010.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن سوء التغذية هو “ظرف صحي خطير يحدث عندما لا يحصل الشخص على كمية مناسبة من المغذيات في نظامه الغذائي، أو إذا كانت المواد المغذية أقل من احتياجاته أو أكثر كما في حالة البدانة.” وتقاس القيمة الغذائية بالسعرات الحرارية, حيث يعاني اليمنيون من نقص كبير في السعرات الحرارية ونقص في مادة البروتين التي تتوفر في أطعمة: اللحوم والأسماك والبيض والألبان, التي لا يستطيع الكثيرون شراءها بسبب تدهور أجورهم الحقيقية وارتفاع أسعار تلك المواد. فالكثير من الأسر الفقيرة لا تعرف اللحوم إلا في مواسم الأعياد والمناسبات, وتعتمد بدرجة رئيسية في نظامها الغذائي على الحبوب والنشويات فقط, مما ينعكس سلباً على مستوى النمو الجسدي والعقلي لدى أفراد المجتمع وبالأخص الأطفال.

إذ تؤدي التغذية السيئة والافتقار إلى الأطعمة الجيدة والفيتامينات والبروتين والمعادن إلى اضطراب النمو العقلي والجسمي لدى الأطفال, وانتشار ظاهرة التقزم والهزال البدني والتخلف العقلي والإصابة بالعدوى والالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة والسرطان, وهي أمراض شائعة في اليمن منذ عدة عقود.

كما يعاني السكان من نقص حاد في المياه وصعوبة في الحصول على مياه نقية وصالحة للشرب, وقد نجم عن ذلك انتشار الكثير من الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والبلهارسيا والكبد الوبائي.

ظروف السكن هي الأخرى ليست أحسن حالاً, فسكان المدن المحظوظون يسكنون في شقق مساحاتها صغيرة وسيئة التهوية وبإيجار مرتفع, إذ قُدّر متوسط الانفاق على السكن عام 2010 بحوالي (50 إلى 60%) من متوسط الدخل, فيما تسكن الجماعات الهامشية والأسر الأشد فقراً في عشش أو بيوت من الصفيح والقصدير وأحزمة الفقر والبؤس المنتشرة على تخوم المدن والمراكز الحضرية, وتفتقر إلى أدنى معايير السكن الملائم والحياة الآدمية.

ناهيك عن تدهور المجال الحضري, وغياب التخطيط ورداءة الشوارع وعدم توفر متنفسات وحدائق ومساحات صديقة, والاكتظاظ السكاني في مساحات صغيرة وأحياء عشوائية, فقد باتت المدن اليمنية الكبرى أشبه بلعب ساردين رديئة الصنع, يتكدس فيها السكان وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة وتفتقر إلى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ليس ذلك وحسب, بل إنّ هناك محافظات لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة العصرية, فلا طرق ولا كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي ولا إسكان ولا مؤسسات تعليمية ولا صحية. لقد تسنّى لكاتب هذه السطور زيارة محافظة الجوف في 13 مايو 2013 ضمن فريق من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بهدف الاطلاع على أوضاع المحافظة الخدمية والتنموية.

من المعلوم أن محافظة الجوف تعتبر ثالث محافظة من ناحية حجم الاحتياطي النفطي في البلاد, وهي أيضاً ثالث أكبر محافظة في اليمن من حيث المساحة الجغرافية وهي غنية بالمعادن الثمينة. إلا أن المفارقة الصارخة والحازّة في النفس أن محافظة الجوف بكاملها لا تتواجد فيها سوى 3 مدارس ابتدائية وثانوية و”مشفى” صغير مكون من طابق واحد لا يقدّم شيء سوى الاسعافات الأولية ومحطة كهربائية متهالكة لا تنير حي, وغياب كلي لبقية الخدمات من المياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والمنشآت التعليمية والمعاهد المهنية… إلخ!

محافظة الجوف هي نموذج مكثف يعكس مأساة مجتمع متكوّم على أحزانه وبؤسه. بؤس ناجم عن سياسة تهميش وإزاحة ممنهجة من لدن نظام سياسي جثم على صدور اليمنيين عقود من الزمن, وامتصّ منهم كل شيء, وحوّلهم إلى بؤساء الأرض.

هذا النموذج متكرر في غير محافظة يمنية, وهو يمثّل أكبر إدانة للنظم المتعاقبة على حكم اليمن وشاهد على فشلها في إدارة العملية التنموية ودليل إثبات على فسادها ولصوصيتها.

يشير د. ياسر الصلوي إلى أن أزمة نموذج التنمية (The Crisis The Model of Development) الذي “أرساه النظام السياسي الحاكم بحكوماته المتعاقبة وبخاصة منذ منتصف التسعينات, والذي قام على أساس حرية السوق, وإعادة تحديد وظيفة الدولة في المجال الاقتصادي وانسحابها من المجال الاجتماعي, أدى ذلك إلى تعميق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية, حيث مثلّت مشكلات تزايد البطالة والفقر, والافتقار إلى الخدمات الأساسية, والضعف الشديد في البنية التحتية أهم المشكلات التي واجهها المجتمع اليمني خلال العقدين الماضيين, حيث أدت إلى تزايد التهميش والإقصاء للعديد من الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية ومن ثم تعطّل آليات الاندماج الاجتماعي.

لقد اتسم نموذج التنمية في اليمن ــ كما في العديد من الدول العربية ــ خلال العقدين الماضيين بأنه نموذج استبعادي, فقد طبع الاستبعاد (Exclusion) المتعدد الأبعاد أو الأوجه (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) مجمل جوانب الحياة المجتمعية وآلياتها وهياكلها, وقد مثلت مسألة أو قضية الاستبعاد أحد المظالم الكبرى التي تسببت في نشوء حركة الاحتجاجات منذ العام 2007 “الحراك الجنوبي” ثم في مرحلة الثورة الشعبية.”[3]

إن أوضاع البؤس والاستبعاد والفقر شاملة ومتغلغلة في كافة مناحي الحياة, فالفقر في اليمن ليس نقصاً في متوسط دخل الفرد أو دخل الأسرة فقط, بل هو فقر شامل تتعدد أوجهه: فقر في الغذاء, وفقر في الماء, وفقر في التعليم, وفي الصحة والسكن وفرص العمل وتكافؤ الفرص والتنمية والبيئة الحضرية والمشاركة السياسية والمناشط المدنية والإبداع الثقافي…إلخ.

لهذا من الأهمية بمكان تناول ظاهرة الفقر من منظور شمولي كلي, بعيداً عن التناولات الاقتصادوية الجزئية التي تتناول الفقر باعتباره مشكلة اقتصادية تقنية ناجم عن اختلال التوازن بين التزايد المطّرد في عدد السكان من جهة ومحدودية الموارد الاقتصادية من جهة أخرى. فالدراسات السوسيولوجية ترى أن ما يبدو “مشكلة فقر” إنما ترتبط بعوامل مختلفة تكمن في طبيعة النظام السياسي وأدائه وطبيعة الهياكل الاقتصادية والبنى الاجتماعية والسياسات التنموية المعتمدة. وبالتالي فإن الحديث عن “مشكلة الفقر” بمعزل عن هذه العوامل المتعددة إنما هو حديث زائف يفتقر إلى النظرة العلمية الشمولية, الهدف منه هو تبرئة ساحة الطبقة المسيطرة وتحميل المسؤولية الفقراء لأنهم “يتناسلون بدون انضباط, ويفشلون في إدارة مواردهم الاقتصادية” بحسب هذا الادعاء! [4]

لذا نرى أنّ من الدقة الحديث عن “سياسة إفقار” لا “مشكلة فقر”, لأنها سياسة ممنهجة من لدن النظام الحاكم وليست مجرد نتاج عن قصور في الأداء.

لقد هدف النظام السابق من وراء هذه السياسة الافقارية إلى اشغال الشعب بلقمة عيشه كأسلوب من أساليب التركيع والقمع الاقتصادي. فالنظام كان ولا يزال يؤمن بالمثل الشعبي “جوِّع كلبك يتبعك” ويتخذه نهجاً, فالشعب في العقل السياسي الحاكم ليس سوى رعاع وحشود رقمية يستعرض بها الحاكم في المناسبات ويستخدمها في الانتخابات التي تضمن له دوام حكمه. ولم يدُر في خلد النظام ــ يوماً ــ أن هذا الشعب المستكين والهامشي يمكنه في لحظة فارقة أن يقلب كل “المسلمات” السلطوية وأن يثور في وجه ظالميه.

لقد أدت سياسة الإفقار إلى تدهور فادح في المستوى المعيشي للأغلبية السكانية, وانسحاق الطبقة الوسطى, وتزايد بؤس الطبقة الدنيا, وبات شبح الموت جوعاً يهدد السكان لاسيما سكان الريف, مما أدى إلى حدوث موجات هجرة داخلية هي أشبه بموجات نزوح قسري من الريف إلى المدن, أوجدت في المدن مجمعات عشوائية فقيرة, ونمو متزايد في القطاع غير الرسمي (الهامشي), وارتفاع نسبة تشغيل الأطفال, فالأسر الفقيرة ممن أعوزتها الحيلة وهدّها الجوع اضطرت إلى إخراج أطفالها من المدارس ودفعت بهم إلى سوق العمل بغية الحصول على مصدر رزق إضافي, وهو ما تسبّب في انخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم وزيادة معدل التسرّب المدرسي, وارتفاع نسبة الأمية والجهل.

يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التعليم من التردي الكمي والنوعي, إذ إن البنية التحتية التعليمية لا تغطي الأعداد المتزايدة من التلاميذ, وتعاني الفصول الدراسية من تكدس التلاميذ مما يؤدي إلى الإهدار التربوي والتسرب الدراسي. كما يشهد التعليم تردي كبير في نوعيته مما ساهم في تراجع الرهان الاجتماعي عليه كأحد وسائل تحقيق الحراك الاجتماعي, فلم يعد التعليم القنطرة التي يمكن أن تحقق للإنسان آماله وتحسّن من وضعه الاقتصادي ومكانته الاجتماعية.

بل بات الحراك الاجتماعي يتخذ “شكلاً ضفدعياً” الذي “يتجاوز المعايير المشروعة كافة, ويحتل لنفسه مكاناً داخل الجهاز البيروقراطي للدولة أو داخل القطاع, عبر استثمار العلاقات السياسية لاستغلال موارد الدولة بطريقة غير مشروعة.”[5]

ويظهر الحراك الفردي الضفدعي “مستغلاً العلاقات التقليدية في نهب الموارد والحصول على المنافع دون وجه حق, وأحياناً يتم هذا الحراك عبر تحويل رأس مال الاقتصاد الأسود إلى رأس مال اجتماعي وسياسي.”[6]

ألحق نظام صالح بالإنسان اليمني أضرراً فادحة, مادية ومعنوية, على سبيل المثال: صارت صورة اليمني في الخارج إما في صورة (العيَّان) المعروفة لدى المصريين, أو في صورة البائس الشريد الباحث عن المأوى وهي صورة نمطية تشكّلت بفعل سياسات الإفقار والتهميش التي مارسها النظام بحق اليمنيين, ودفع أرتالاً كثيرة منهم إلى الهجرة والاغتراب عن الوطن بحثاً عن فرصة أفضل للحياة بعد أن فقدوها في بلدهم وأرضهم, ومن بقي في الداخل يعيش في حالة اغتراب معنوي وسياسي واقتصادي, وكم كان توصيف شاعر اليمن عبدالله البردوني دقيقاً وصادقاً حين قال:

“يمانيــون في المنفـى

ومنفيــون في اليمــنِ”

يفسّر د. حليم بركات حالة اغتراب الإنسان العربي في وطنه بأنها: “حالة عجز الإنسان في علاقاته بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام, بعد أن تحوّلت هذه كلها إلى قوة مادية ومعنوية تعمل ضده بدلاً من أن تستعمل لصالحه وفي سبيل تحسين أوضاعه المادية والإنسانية معاً وإغناء حياته.”[7]

ففي ظل الأنظمة السلطوية بمختلف أشكالها والأوضاع العامة المذلّة, يعيش الإنسان في المجتمع العربي على هامش الوجود والأحداث لا في الصميم, مستباحاً معرَّضاً لمختلف المخاطر والاعتداءات, قلقاً حذراً باستمرار من احتمالات السقوط والفشل والتعرّض للمخاطر. بكلام آخر, إنه إنسان مغرَّب ومغترب عن ذاته.[8]

لقد مثلّت مجمل هذه الأوضاع البائسة وغيرها العوامل الدافعة لاندلاع ثورة 11 فبراير. لقد وصل الشعب إلى وضع لم يعد بمقدوره الاستمرار فيه أو التكيّف معه, وتساوت عنده الحياة والموت, فلم يعد ثمة شيء يملكه ليخسره. إنّها اللحظة الفارقة التي دفعته إلى خضم الفعل التاريخي وامتلاك إرادته الحرة, حين هتف صارخاً: الشعب يريد إسقاط النظام!

الهوامش والإحالات:

[1] د. محمد عابد الجابري, فكر ابن خلدون.. العصبية والدولة, معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي, ط6, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, ص157.

[2] بيتر سلزبري, اقتصاد اليمن: النفط والواردات والنخب, لندن, تشاتام هاوس, اكتوبر 2011,ص9, متاح على الرابط:

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/1011pp_yemeneconomy_arabic.pdf.

[3] د. ياسر حسن الصلوي, دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.. دراسة ميدانية تحليلية للعلاقة بين المتغيرات السياسية والإنمائية, (أطروحة دكتوراه غير منشورة), جامعة صنعاء, 2014, ص228.

[4] في الواقع هذا المنحى الاقتصادوي ينطلق من أرضية مالثوسية ــ نسبة إلى توماس مالثوس (Thomas Malthus) (1766 – 1834) ــ التي اعتبرت أن النمو السكاني معيق لعملية التنمية والتطور, فالنمو السكاني يأخذ شكل متواليات هندسية (2, 4, 8, 16,…) في حين تنمو الموارد في شكل متوالية حسابية (1, 2, 3, …), وتنتهي إلى استنتاج أن العالم مهدد بالفيض السكاني وبالتالي سيندفع نحو الصراع من أجل البقاء حيث سيهلك الضعفاء وسيبقى من هم أصلح للبقاء, وهو ما يطلق عليه سوسيولوجياً “بالدرواينية الاجتماعية”.

وجّه كارل ماركس (Karl Marx) (1818 – 1883) نقداً لاذعاً لهذا المنحى المالثوسي, واعتبر أن الفقر والشقاء لا يرجعان إلى ميل طبيعي في الإنسان لإنجاب عدد متزايد من الأطفال, بل يعود إلى طبيعة التناقضات الطبقية وتركّز الثروة ووسائل الانتاج في أيدي الطبقة الرأسمالية.

[5] د. أحمد موسى بدوي, تحولات الطبقة الوسطى في الوطن العربي, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, 2013, ص411.

[6] المرجع نفسه, ص37.

[7] د. حليم بركات, المجتمع العربي في القرن العشرين, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, 2000, ص921.

[8] المرجع نفسه, ص35, (بتصرف).

المصادر والمراجع:

1- أحمد موسى بدوي, تحولات الطبقة الوسطى في الوطن العربي, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, 2013.

2- بيتر سلزبري, اقتصاد اليمن: النفط والواردات والنخب, لندن, تشاتام هاوس, اكتوبر 2011, رابط :

3- حليم بركات, المجتمع العربي في القرن العشرين, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, 2000

4- محمد عابد الجابري, فكر ابن خلدون.. العصبية والدولة, معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي, ط6, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية,

5- ياسر حسن الصلوي, دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.. دراسة ميدانية تحليلية للعلاقة بين المتغيرات السياسية والإنمائية, (أطروحة دكتوراه غير منشورة), جامعة صنعاء, 2014.